핵심 내용 요약

- 삼성SDS 연구소, AI·클라우드·보안 조직으로 기술 선도 - 권영준 연구소장의 리더십 아래 삼성SDS 연구소는 한국어 LLM, 양자내성암호(PQC), GPU 클라우드 기술 등 3대 핵심 영역에서 선도적인 연구 성과를 이루고 있어요.

- 기술과 비즈니스의 균형을 추구하는 연구 문화 - "비즈니스와 기술이 나란히 가는 연구소"를 비전으로 삼은 권영준 연구소장은 다양한 전공 배경을 가진 연구원들의 자율성을 존중하며 성과 중심이 아닌 도전과 창의성을 격려하는 연구 문화를 구축하고 있어요.

- KorQuAD 1.0/2.0 1위 달성, 양자내성암호 국가표준 채택 - 삼성SDS 연구소는 한국어 기계독해 평가에서 사람을 뛰어넘는 성능을 보이며 1위 성과와 함께 양자컴퓨팅 시대를 대비한 암호화 기술 개발에 성공하며 기술력을 인정받았어요.

글로벌 기업과 연구소를 거쳐 현재 삼성SDS 연구소를 이끌고 계신 권영준 연구소장님을 만났습니다. 스탠포드에서 석사, 하버드에서 박사 과정을 마치고 퀄컴, MIT 링컨 연구소, 스타트업 등 다양한 현장을 경험하신 권영준 부사장님은 현재 삼성SDS 연구소에서 AI, 클라우드, 보안 세 분야에 걸쳐 최첨단 연구를 주도하고 있습니다.

논문 피인용 횟수가 4700회에 달할 정도로 학술적 기여도가 높은 권 연구소장님은 "비즈니스와 기술이 나란히 가는 연구소"를 만들겠다는 비전을 바탕으로 삼성SDS 연구소를 이끌고 있는데요. 한국어 LLM 모델과 양자내성암호(PQC) 등 미래 핵심 기술 분야에서 경쟁력을 확보하고 있는 삼성SDS 연구소의 성과와 삼성SDS가 그리는 한국 IT 기술의 미래를 권영준 부사장님과 함께 살펴봤습니다.

[Figure 1. 연구소에 대해 소개하고 있는 삼성SDS 연구소 권영준 연구소장]

[Figure 1. 연구소에 대해 소개하고 있는 삼성SDS 연구소 권영준 연구소장]

"AI의 등장으로 연구의 판도가 달라졌어요"

이제는 AI가 너무나 친숙한 존재가 되었는데요. 연구소장님께서 연구를 시작하셨을 때는 달랐던 것 같아요. 컴퓨터 공학의 발전 과정에서 AI 변곡점이 있었다면 언제였을까요?

AI는 1956년 다트머스 컨퍼런스에서 존 매카시(John McCarthy)교수가 처음 용어를 만들었지만, 실질적인 혁명은 2010년대에 일어났습니다. 2005년경부터 제프리 힌튼, 요슈아 벤지오, 얀 르쿤과 같은 연구자들이 딥러닝이 가능하다는 것을 보여주기 시작했고, 2010년부터는 GPU의 혁명적인 발전으로 완전히 다른 게임이 시작된 것이죠. 당시 네트워크와 통신망 연구를 하던 저도 이러한 변화를 가까이서 체감하고 있었습니다.

특히 결정적인 순간은 구글이 '[Attention is All You Need] '라는 논문으로 트랜스포머 아키텍처를 발표했을 때였어요. 이후 BERT와 같은 인코더 모델, GPT와 같은 디코더 모델이 등장하며 자연어 처리 기술이 급속도로 발전했습니다. 하버드에서 박사 과정을 마친 뒤 2014-15년 경에는 MIT 링컨 연구소의 인간 언어 기술(Human Language Technology) 그룹에서 자연어 처리와 음성 인식을 연구하며 이러한 혁명적 변화를 직접 경험할 수 있었던 것은 연구자로서 저의 인생에 큰 행운이었어요.

[Figure 2. 구글 리서치 웹사이트에 있는 “Attention is All You Need” 논문 페이지]

[Figure 2. 구글 리서치 웹사이트에 있는 “Attention is All You Need” 논문 페이지]

처음에는 통신 분야를 연구하셨는데, AI 분야로 관심을 돌리게 된 계기가 있으셨나요?

연구자들이 2005-2010년 사이에 딥러닝의 가능성을 증명하기 시작했을 때, 저는 하버드에서 박사 과정을 밟고 있었습니다. 당시 저의 지도교수였던 H.T. Kung 교수님 은 네트워크 분야의 대가였지만, 새로운 연구 분야에 도전하는 것을 지원하고 격려해 주셨어요. 외부적으로는 이 시기에 GPU 기술이 발전하면서 이론상으로만 가능했던 딥러닝이 실제로 구현되기 시작했습니다. 따라서 통신 분야에서도 많은 연구자들이 AI 알고리즘을 적용하기 시작했고, 저도 이 흐름에 자연스럽게 동참하게 되었던 것 같아요.

MIT 링컨 연구소에서는 어떤 프로젝트를 진행하셨나요? 그곳에서의 경험이 현재 삼성SDS 연구소의 방향성에 어떤 영향을 미쳤는지 궁금합니다.

MIT 링컨 연구소에서 제가 속했던 그룹은 '휴먼 랭귀지 테크놀로지(Human Language Technology)'였습니다. 링컨 연구소는 원래 음성 인식(Speech Recognition) 기술에 강점이 있었는데, 제가 있을 당시에는 자연어 처리로 연구 범위가 확장되는 시기였어요. 그래서 음성을 텍스트로 변환하는 기술(STT, Speech to Text)과 그 텍스트를 이해하고 분석하는 언어 모델을 연구했는데요. 당시 두 기술의 시너지를 최전선에서 느끼며 앞으로 다가올 미래의 가능성을 느끼게 되었습니다.

[Figure 3. MIT 링컨 연구소 홈페이지]

[Figure 3. MIT 링컨 연구소 홈페이지]

"실제 비즈니스 적용을 위해 삼성SDS 연구소를 선택했어요"

미국에서의 커리어를 뒤로하고 한국의 삼성SDS 연구소에 합류하게 된 계기는 무엇인가요?

미국에서 제가 느끼고 경험한 연구 환경과 한국의 빠른 실행력, 스타트업의 유연함과 대기업의 체계적인 시스템이 만나면 어떤 시너지가 날 수 있을지 궁금했습니다. 그리고 무엇보다 학술적 연구를 넘어 실제 비즈니스에 기술을 적용하는 과정을 경험하고 싶었어요.

삼성SDS에 합류한 이후에는 어떤 일들을 주로 맡으셨나요?

SDS에 합류한 후 첫 프로젝트는 'Brightics(브라이틱스)’ 라는 머신러닝과 딥러닝을 위한 솔루션 개발이었습니다. 또한 AI 선행 랩과 스타크래프트 AI를 연구하는 사이다(SAIDA) 랩을 맡았어요. 2020년에는 대표이사의 소개로 성균관대 인문학자 임태승 교수로부터 앞으로는 AI가 부상할 것이라는 이야기를 듣기도 했는데요. 이를 포함한 다양한 계기로 본격적인 자연어 처리 연구를 시작하게 되었습니다. 돌아보면 이 시점이 삼성SDS의 NLP 연구가 본격적으로 발전하게 된 때였던 것 같아요.

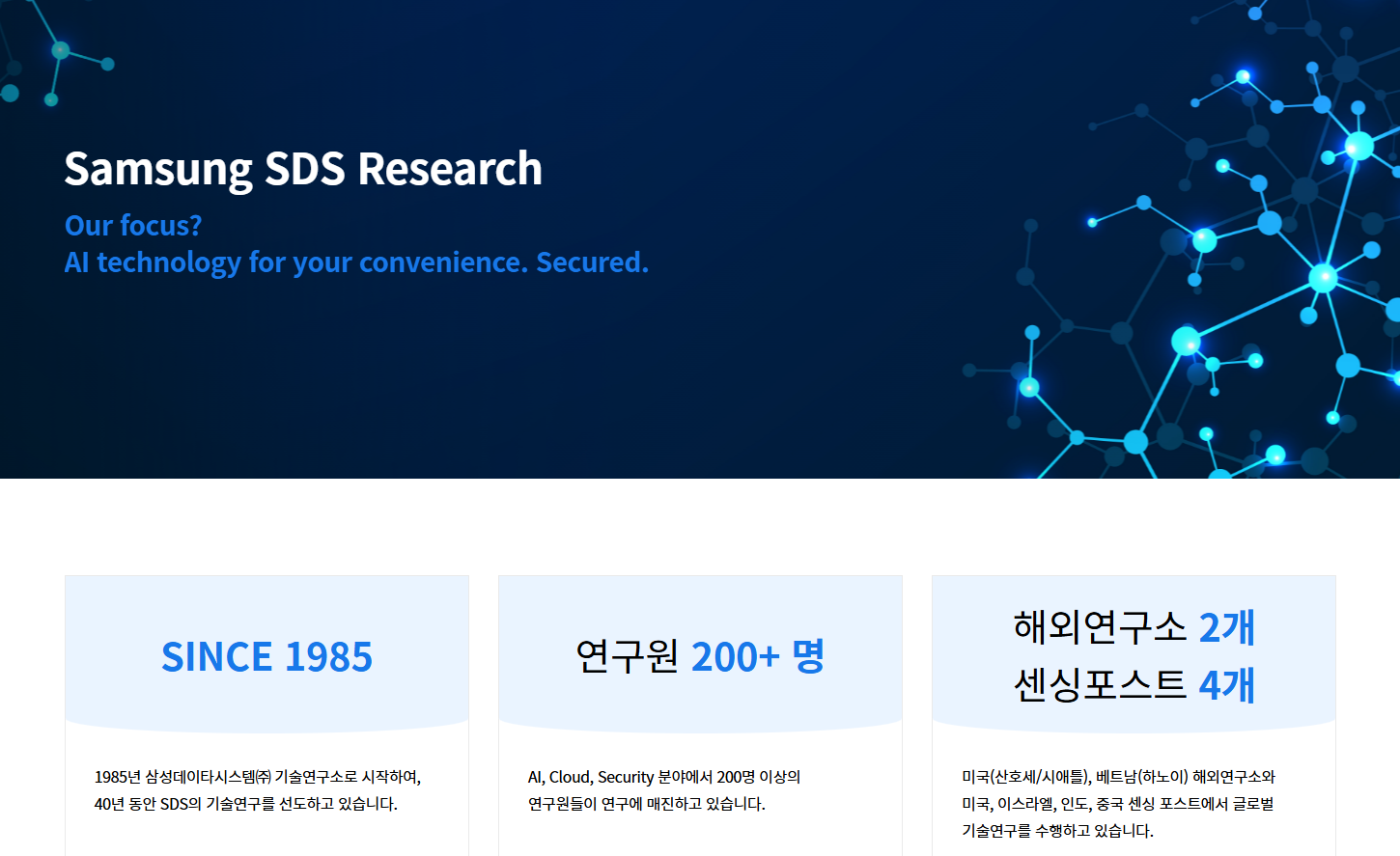

삼성SDS 연구소는 어떤 분야에 집중하고 있으며, 어떻게 조직이 구성되어 있나요?

삼성SDS 연구소는 AI, 클라우드, 보안이라는 세 가지 축으로 구성되어 있습니다. 각 분야별로 전문 연구 조직이 존재하며, 연구부터 기술 전략, 제품화까지 단계별 기능도 체계적으로 구성되어 있습니다. 예를 들어 AI 연구팀에는 AI 선행연구 랩, 강화학습 랩 등 다양한 특성을 가진 랩들이 있고, 랩들 간 협업이 유기적으로 발생하고 있어요. 그리고 현재 삼성SDS 연구소에는 약 200여 명의 연구원들이 함께하고 있습니다.

"KorQuAD에서 1위를 달성했어요"

최근 연구소에서 진행한 것 중 가장 자랑하고 싶은 성과나 프로젝트가 있다면 무엇인가요?

가장 자랑하고 싶은 성과는 자연어 처리(NLP) 분야의 성장입니다. (웃음) 2020년부터 본격적으로 시작한 NLP 연구가 빠르게 성과를 내기 시작했기 때문이에요. 삼성SDS AI연구소는 한국어 질의응답 데이터셋인 KorQuAD 1.0과 2.0에서 모두 1위를 차지했고, 영어 기반의 HotpotQA에서도 1위를 달성했습니다. 이 모든 성과가 그 누구의 강요도 아닌 내부 연구원들의 자발적인 아이디어와 추진력으로 이루어졌다는 점이 특히 의미 있는 것 같아요.

KorQuAD(Korean Question Answering Dataset)란?

KorQuAD는 자연어 이해(NLU) 학습용 한국어 질의응답 표준 데이터셋으로, 기계독해 AI 학습과 검증을 위해 위키백과에서 추출한 신뢰성 높은 데이터에 기반합니다. KorQuAD 1.0은 약 7만 건의 질의응답 쌍으로 구성되었으며, 2.0 버전은 10만 건 이상으로 확장되었고 표나 리스트 형태의 정보도 포함하도록 개선되었습니다. 기계독해는 주어진 지문과 질문을 이해하여 지문 내에서 답변 영역을 찾는 자연어 처리 기술로, 자동 질의응답 시스템의 핵심입니다. 평가는 정답과 정확히 일치하는 비율(Exact Match, EM)과 정밀도와 재현율을 종합적으로 고려한 F1 Score로 이루어집니다. 2020년 삼성SDS의 AI 모델은 KorQuAD 2.0에서 EM 73.51, F1 86.56을 기록하며, 사람의 평균 성능(EM 68.82, F1 83.86)을 최초로 뛰어넘는 성과를 달성했습니다.

[Figure 4. KorQuAD 2.0 공식 홈페이지]

[Figure 4. KorQuAD 2.0 공식 홈페이지]

또한 보안 분야의 양자내성암호(PQC) 연구도 상당히 앞서가고 있어요. 저희 PQC 암호기술 중 디지털 서명에 사용되는 삼성SDS AIMer(Affine Interleaved Mersenne function) 알고리즘이 KpqC(한국형 양자내성암호 표준, Korea post quantum Crypto) 국가공모전을 통해 채택되었는데, 이는 우리 연구소의 암호 알고리즘이 실제로 상용화 가능한 수준이라는 점을 인정받은 결과입니다.

양자내성암호(PQC)란?

양자내성암호(Post-Quantum Cryptography, PQC)는 양자컴퓨터의 공격에도 안전한 암호화 기술입니다. 현재 널리 사용되는 RSA나 ECC 같은 공개키 암호 시스템은 소인수분해나 이산로그 문제의 어려움에 기반하고 있지만, 정수의 소인수를 구하는 양자 알고리즘인 쇼어 알고리즘으로 쉽게 해독될 수 있습니다. 이에 대비해 격자 기반, 해시 기반, 코드 기반 등 양자컴퓨터로도 풀기 어려운 수학적 문제에 기반한 새로운 암호화 방식을 개발하는 것이 PQC의 핵심입니다. 미국 NIST는 2022년 첫 번째 PQC 표준 후보를 선정했으며, 이 분야의 기술력은 곧 국가 사이버 보안의 근간이 될 것입니다.

연구소장님께서는 연구소의 연구 결과를 삼성SDS가 공급하는 상품과 연결하는 교두보 역할을 하고 계실 것 같은데요. 연구소의 연구 성과가 실제 삼성SDS의 사업에는 어떻게 적용되고 있나요?

연구소장이 되면서 가장 고민했던 부분도 '사업에 어떻게 기여할 것인가'였습니다. 처음에는 사업부의 요청에 대응하는 방식이었지만, 조금씩 연구소가 적극적으로 의견과 비전을 제시하는 방향으로 바뀌고 있습니다. 연구소가 우수한 기술을 선제적으로 개발하고, 이를 기반으로 사업부가 새로운 제품과 서비스를 개발하는 '기술 선도형(technology-driven)' 모델로 전환되고 있는 것이죠.

대표적으로는 AI 모델을 통해 고객 서비스 자동화를 지원한 사례나 보안 기술로 스마트 팩토리의 보안 수준을 향상시킨 프로젝트가 있어요. 최근에는 금융권 대형 프로젝트 수주 과정에서 연구소의 기술적 지원이 결정적 역할을 했다는 피드백을 받기도 했어요. 삼성SDS 연구소는 단순한 R&D 조직이 아니라, 사업 성공에 실질적으로 기여하는 전략적 기관입니다.

[Figure 5. AI모델을 통한 성과를 이야기 하고 있는 삼성SDS 연구소 권영준 연구소장]

[Figure 5. AI모델을 통한 성과를 이야기 하고 있는 삼성SDS 연구소 권영준 연구소장]

"한국어 LLM, PQC 그리고 RDMA"

연구소가 향후 선점하고 싶은 기술 분야나 모델이 있다면 무엇인가요?

연구소의 세 분야를 기준으로 정리할 수 있을 것 같아요. 먼저, AI 영역에서는 최고의 한국어 기반 LLM 모델을 확보하는 것이 저희의 중요한 목표입니다. LLM 모델을 직접 개발하기도 하고, 외부 모델을 가져와 파인튜닝과 커스터마이징을 통해 최고의 성능을 끌어내기도 하죠. 보안 분야에서는 양자내성암호(PQC) 기술이 본격적으로 상용화되는 시점에 저희 연구소가 기술적 리더로 자리잡기를 기대하고 있습니다. 그리고 클라우드 분야에서는 AI 워크로드에 최적화된 클라우드 플랫폼 개발에 집중하고 있습니다.

특히 GPU 클라우드와 관련해 주목할 만한 기술 중 하나가 RDMA(Remote Direct Memory Access)입니다. RDMA는 네트워크를 통해 분산된 GPU 노드들이 메모리를 공유하는 기술인데, 삼성SDS에서 이 분야에서 선도적인 연구를 하고 있어요. 최근에는 국제 표준화가 시작된 RoCE(RDMA over Converged Ethernet)에 삼성SDS의 네트워킹 기술인 CORN (Cloud Optimized RDMA Networking)을 적용해 보려고 하고 있습니다.

이러한 기술은 삼성SDS가 공급하는 GPUaaS(GPU as a Service) 서비스에도 적용되어 대규모 AI 모델 학습 시 GPU 간 통신 지연을 최소화하고 처리 속도를 획기적으로 향상시키고 있습니다.

GPUaaS(GPU as a Service)란?

GPUaaS(GPU as a Service)는 클라우드 환경에서 고성능 GPU 자원을 필요에 따라 유연하게 사용할 수 있는 서비스입니다. 삼성SDS의 GPUaaS는 NVIDIA H100, A100과 같은 최신 GPU를 대규모로 클러스터링하여 AI 모델 학습과 추론에 필요한 컴퓨팅 파워를 제공합니다. 이를 통해 기업들은 고가의 GPU 하드웨어를 직접 구매하고 운영하는 부담 없이 대규모 AI 워크로드를 효율적으로 처리하고 사용량에 따라 비용을 지불할 수 있습니다.

보안 연구소의 양자내성암호(PQC)를 중요한 연구 분야로 언급하신 만큼 앞으로 보안과 AI는 뗄 수 없는 관계일 것 같아요.

맞아요. AI와 보안은 이제 서로를 필요로 하는 불가분의 관계가 되었습니다. AI가 더 똑똑해질수록 보안 위협도 더 정교해지기 때문에, 그만큼 AI를 활용한 보안 기술이 중요해지는 것이죠. 이미 침입 탐지, 코드 분석, 위협 예측 등 다양한 보안 영역에서 AI 기반 기술이 활용되고 있습니다. 특히 양자컴퓨팅 시대가 본격화되면 기존 암호 체계는 무력화될 수 있기 때문에, PQC 개발은 필수적이라고 생각해요.

따라서 저희 연구소에서는 '보안을 잘하는 AI'뿐만 아니라 'AI를 안전하게 사용하는 방법'도 중요한 연구 주제 중 하나입니다. AI 모델 자체의 보안 취약점, 입력 프롬프트의 조작을 통해 LLM으로 하여금 의도하지 않은 동작을 유발하는 프롬프트 인젝션이나 AI 학습 데이터를 변경하여 모델 자체를 공격하는 데이터 포이즈닝과 같은 공격에 대응하는 방법, 그리고 AI가 생성한 콘텐츠의 무결성을 검증하는 기술 등이 앞으로 더욱 중요해질 것 같아요.

특히 개인의 생활 환경보다도 신뢰성과 전문성이 중요한 기업 환경에서 이러한 기술이 더욱더 중요해요. 따라서 기업의 문제를 해결하기 위해서는 단순히 수준 높은 기술뿐만 아니라 윤리적, 경제적, 문화적 검토가 필요한데요. 삼성SDS 연구소는 이러한 과제에 대응할 수 있는 역량을 갖추고 있다고 생각해요.

연구소장님께서 삼성SDS 연구소가 이러한 역량을 갖추고 있다고 판단하는 이유는 무엇인가요?

여러 이유가 있지만, 저희 연구소의 다양한 전공 배경을 가진 인재들 덕분이라고 생각해요. 저희 연구소에는 컴퓨터 공학뿐만 아니라 수학, 물리학, 통계학, 언어학 등 다양한 분야를 공부한 분들이 계세요. 이렇게 다양한 배경을 가진 인재들이 협업하기 때문에 문제를 다각도로 바라보고, 또 기술을 입체적으로 검토할 수 있는 것 같아요. 예를 들어 전통적인 머신러닝 기반의 접근이 막힐 때, 물리학 기반의 모델링 아이디어가 돌파구가 되기도 합니다. 연구소를 이끌며 이러한 다양성의 가치를 매일 체감하고 있습니다.

[Figure 6. 집무실 책상 앞에서 포즈를 취하는 삼성SDS 연구소 권영준 연구소장]

[Figure 6. 집무실 책상 앞에서 포즈를 취하는 삼성SDS 연구소 권영준 연구소장]

"실패는 연구의 본질입니다"

연구소를 이끄는 리더로서, 연구소장님께서 가장 중요하게 생각하는 가치나 리더십 원칙은 무엇인가요?

저는 자율성과 효율성을 동시에 추구하는 리더십을 중요하게 생각합니다. 단순히 명령을 내리는 관리자가 아니라, 구성원이 자율적으로 판단하고 실행할 수 있도록 환경을 설계하는 것이 제 역할이라고 생각해요. 연구소장이라는 자리는 '위에서 지시하는 사람'이 아니라 '판을 짜고 뒤에서 밀어주는 사람'이라고 봅니다. 특히 연구 조직은 창의성이 생명인데, 자율을 주지 않으면 절대 새로운 아이디어가 나오지 않거든요.

그래서 저는 연구원들이 일하는 시스템을 만드는 데 더 집중하고 있습니다. 팀장과 랩장들에게 연구의 권한을 위임하고, 저는 그들과 연구원들의 중간에서 자율성과 책임을 갖고 일할 수 있도록 지원하죠. 이러한 환경에서 연구원들은 두려움 없이 도전하고, 실패를 통해 배우며, 궁극적으로 더 큰 성과를 이룰 수 있다고 믿습니다.

특히 ‘실패를 두려워하지 않는 연구 문화’를 만들기 위해 노력하신다고 들었어요. 연구소 내에서 ‘실패’를 어떻게 정의하고 대응하시나요?

실패를 연구의 본질로 받아들이는 관점이 필요합니다. 저는 연구 성과를 수치로만 평가하지 않고, "얼마나 새로운 시도를 했는가"도 중요하게 봅니다. 따라서 실패한 연구라도 기록을 남기게 하고, 그것을 기반으로 다음 단계로 이어지게 해요. 실패는 중간 과정에서 누구나 언제든 마주하게 되는 부산물이라고 생각합니다.

따라서 그 실패를 통해 교훈을 얻을 수 있다면, 충분히 가치 있는 과정입니다. 제가 스타트업에 있을 때 경험한 사례를 들 수 있을 것 같아요. 선배님들과 함께 4G 기술로 떠오르던 Mobile WiMAX(IEEE Standard 802.16m)를 위한 모바일 칩을 만드는 팹리스 반도체 스타트업을 창업했습니다. 저희 칩은 WiMAX 상용화에 있어 시기적으로 일찍 나왔고 성능도 우수했지만, WiMAX라는 표준 자체가 뜨지 못했죠. 미국 서브프라임 모기지 금융위기로 인한 불황이 찾아왔고, 결국 WiMAX는 LTE에 밀렸습니다.

그때 깨달은 것은 기술적으로 우수한 것이 항상 이기지는 않는다는 점이었습니다. 마케팅, 비즈니스 그리고 시기적 적절함이 다 맞아떨어져야 성공할 수 있고, 기술만 우수하다고 다가 아니라는 교훈을 얻었어요. 매일 실험실에서 밤을 새며 개발에 몰두했던 그 과정에서 새로운 통찰을 얻었습니다. 이러한 경험이 지금 연구소를 이끄는 데 큰 영향을 미친 것 같아요. 지금도 평소에 가장 많이 하는 말 중 하나가 "실패는 다음 연구를 위한 준비입니다"에요.

"비즈니스와 기술이 나란히 가는 연구소"

앞으로 연구소장님께서 꿈꾸는 삼성SDS 연구소가 나아갈 비전은 무엇인가요?

"비즈니스와 기술이 나란히 가는 연구소"입니다. 기술은 단순히 멋진 데모로 끝나서는 안 되고, 실제 고객의 문제를 해결하고, 시장의 언어를 이해해야 합니다. 삼성SDS는 기술을 실험실에 머물게 하지 않고, 실제로 사업에 접목시킬 수 있는 구조를 갖추고 있습니다. 연구소는 그런 구조 속에서 미래 기술의 가능성을 현실로 바꾸는 곳이 되어야 한다고 생각합니다.

기술적으로는 향후 3-5년 이내에 한국어에 강한 LLM을 확보하는 것과 PQC 분야에서 글로벌 수준으로 선도하는 것이 목표입니다. 사업적으로는 이러한 기술을 기반으로 삼성SDS의 클라우드와 AI 서비스가 글로벌 시장에서도 경쟁력을 갖추는 것을 꿈꾸고 또 준비하고 있어요.

이 인터뷰를 통해 후배 연구원들, 혹은 삼성SDS 연구소에 관심을 갖고 있는 예비 연구원들에게 전하고 싶은 한마디가 있다면요?

연구소는 정답을 찾는 곳이 아니라, 더 나은 질문을 던지는 곳입니다. 지금 당장 모든 걸 알지 못해도 괜찮습니다. 중요한 건 "내가 지금 무엇을 궁금해하고, 무엇을 알고 싶어하는가"에 대한 진정성입니다. 특히 AI 분야에서는 기술적 역량뿐만 아니라 인간 중심의 솔루션을 개발하기 위한 철학적 고민도 필요해요. 저는 AI가 인간을 대체하는 기술이 아니라 인간의 능력을 확장하는 도구라는 관점에서 접근해야 한다고 생각합니다.

삼성SDS 연구소는 다양한 전공과 배경의 사람들이 모여, 함께 배워가며 성장할 수 있는 곳입니다. 저희 연구소는 단순히 최신 기술을 따라가는 것이 아니라, 그 기술이 비즈니스와 사회에 어떤 가치를 창출할 수 있는지 항상 고민하고 있어요. 나답게, 단단하게, 꾸준하게 연구하고 싶은 분들이라면 분명 우리 연구소와 잘 맞을 거로 생각합니다. 기술과 비즈니스의 균형, 그리고 인간 중심의 가치를 함께 추구하는 여정에 함께할 열정 있는 분들을 환영합니다.

[Figure 7. 삼성SDS 연구소 소개 페이지 메인 화면]

[Figure 7. 삼성SDS 연구소 소개 페이지 메인 화면]

삼성SDS의 더 많은 이야기가 궁금하신가요?

이어서 기업용 AI 개발을 선도하는 삼성SDS 이태희 AI 연구팀장님의 이야기를 확인해 보세요!