2024년 현재 전 세계 IoT 기기 수는 약 150억 개에 이르며 2030년에는 250억 개에 달할 전망이다. 이 방대한 IoT 생태계에서 통신 프로토콜은 기기들의 공용어 역할을 한다. 문제는 Wi-Fi, Bluetooth Low Energy(BLE), Zigbee, Z-Wave, Thread, MQTT, CoAP, NB-IoT 등 다양한 프로토콜들이 난립해 표준의 춘추전국시대가 펼쳐지고 있다는 점이다. 프로토콜마다 강점과 한계가 다르고 글로벌 기업들은 자사 고유의 생태계를 넓히기 위한 표준 주도권 경쟁을 벌여 왔다. 그런데, 최근 들어 IoT 프로토콜 분야에서는 표준 통합 움직임이 가속화하고 있으며 여기에 AI 기술까지 가세하여 새로운 국면이 열리고 있다. 주요 IoT 통신 프로토콜의 특징과 경쟁 관계, 글로벌 표준화 동향과 빅테크 전략, 프로토콜 간 상호운용성과 에코시스템 경쟁 그리고 IoT 표준화에 등장한 최신 AI 기술 적용 사례와 개발자 관점의 시사점을 돌아본다.

IoT 프로토콜 간 경쟁과 빅테크 기업의 전략

IoT 프로토콜의 세계는 하나의 기기가 여러 언어를 배우는 다중언어 환경에 비유할 수 있다. 예를 들어 스마트홈만 보더라도 조명은 Zigbee로 말하고 도어락은 Z-Wave를 쓰며 스마트폰은 BLE로 센서를 제어하고 보안 카메라는 Wi-Fi에 연결된다. 이처럼 다양한 프로토콜이 공존하는 이유는 IoT 적용 분야마다 요구사항이 다르기 때문이다. 프로토콜마다 전송 거리, 전력 소모, 데이터양, 네트워크 토폴로지 등이 상이하여 각자 최적화된 용도 영역(niche)을 가지고 있다.

Zigbee와 Z-Wave는 오랫동안 스마트홈 분야의 쌍두마차로 불려 온 단거리 무선 메시 프로토콜이다. Zigbee는 2.4GHz 대역의 IEEE 802.15.4 표준을 기반으로 동작하며 저전력 소형 디지털 무선으로 센서와 액추에이터를 연결한다. Zigbee의 강점은 비용 효율성과 신뢰성으로 별도의 고가 장비 없이도 손쉽게 스마트홈 구축이 가능하다는 점이다. Z-Wave는 sub-GHz 대역을 사용하는 독자 프로토콜로 물리 계층부터 애플리케이션까지 전체 스택을 포괄하는 솔루션이다. 두 프로토콜 모두 비교적 넓은 주택 내에서 기기들을 서로 중계하며 연결하고 AES 기반 보안으로 기본적인 암호화를 제공한다. 그러나 호환성 측면에서 Zigbee는 동일 Zigbee 인증 기기 간에만 호환되며 Z-Wave도 Z-Wave 허브가 있어야 동작한다. 서로 다른 제조사의 기기가 같은 프로토콜을 쓰더라도 제대로 동작하려면 호환성 인증을 거쳐야 하고 일반 소비자는 구입 시 포장에 붙은 "Works with ___" 로고를 일일이 확인해야만 한다.

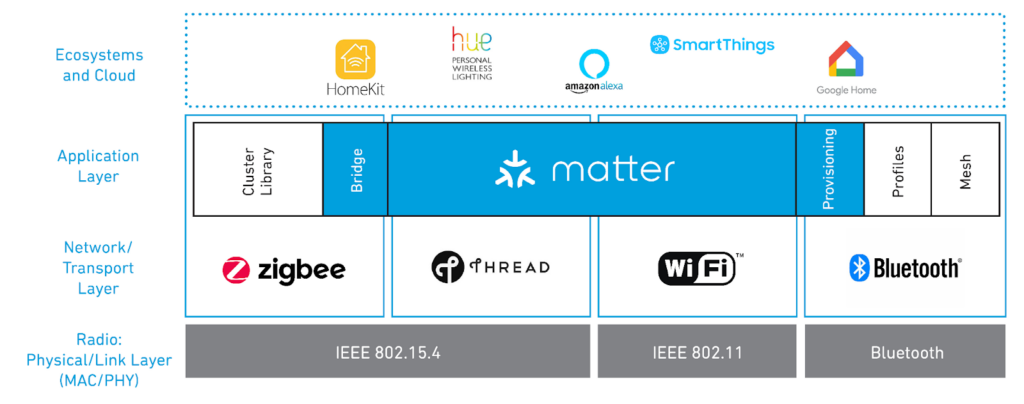

이런 단절된 섬들 사이를 잇기 위해 등장한 것이 IP 기반 표준이다. 대표 주자가 바로 Thread와 Matter다. Thread는 구글의 Nest가 주도하여 만든 저전력 IPv6 메시 네트워크 프로토콜로 802.15.4 무선(Zigbee와 동일 물리 계층)을 사용하지만 네트워크 계층에 IP를 도입했다. Thread는 네트워크층만 담당하여 IP 라우팅을 제공하며 인터넷 인프라와 자연스럽게 연결될 수 있다는 장점이 있다. 반면 기존 Zigbee는 네트워크층과 애플리케이션 층을 모두 자체 규격으로 갖춘 폐쇄형 스택이었다.

부상하고 있는 Matter와 Thread 프로토콜

부상하고 있는 Matter와 Thread 프로토콜

| Ecosystems and Cloud | HomeKit, hue(personal wireless lighting), amazzon alexa, smartThings, Google Home | ||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Application Layer | Cluster Library | Bridge | martter | Provisioning | Profiles | Mesh | |

| Network/Transport Layer | zigbee | THREAD | WiFi | Bluetooth | |||

| Radio: Physical/Link Layer(MAC/PHY) | IEEE 802.15.4 | IEEE 802.11 | Bluetooth | ||||

Thread 도입으로 IoT 기기도 IP망의 시민권을 얻었지만, 여전히 상위 애플리케이션 레이어에서 기기 간 언어 통일이 필요했다. 여기서 탄생한 것이 Matter다. Matter는 애플리케이션 계층의 공통 언어로서 기존 IP 네트워크 위에서 동작하는 오픈소스 표준 프로토콜이다. Thread나 Wi-Fi처럼 IP를 쓰는 네트워크라면 그 위에서 Matter를 구동해 서로 다른 제조사 기기라도 하나의 통일된 언어로 대화하도록 한다. Zigbee가 하드웨어부터 앱까지 하나의 스택을 제공했다면 Thread는 IP 기반 네트워킹을 Matter는 그 위의 호환성 있는 데이터 모델을 담당하는 식으로 역할이 분화된 것이다. Matter 덕분에 더는 제조사별 허브를 여러 개 둘 필요 없이 공용 IP 라우터 한 대로 다양한 기기를 연결할 수 있게 될 것으로 기대된다.

BLE와 Wi-Fi도 빼놓을 수 없다. BLE는 2010년대부터 보편화된 근거리 무선으로 스마트워치나 스마트 태그처럼 저전력 연결이 필요한 기기에 주로 쓰인다. BLE는 2.4GHz 대역의 개인 영역망(PAN) 기술로서 통신 거리는 짧지만, 초저전력 모드로 동작해 배터리 수명을 극대화할 수 있다. BLE 기기는 평소 슬립 상태로 지내다가 필요한 순간에만 통신을 수행함으로써 버튼형 배터리 하나로 수년을 버티기도 한다. 다만 BLE는 전송 속도가 느리고 통신 거리가 수십 미터 이내로 제한되며 통신 범위를 넓히려면 중계 기기(스마트폰 등)가 필요하다. 한편 Wi-Fi는 우리가 가장 친숙한 무선 LAN 표준으로 IoT에서도 보안 카메라나 가전제품같이 대역폭 요구가 높고 전원 공급이 원활한 기기에 주로 사용된다. Wi-Fi의 장점은 기존 인프라(가정용 공유기)를 그대로 활용할 수 있어 편리하다는 점이며 기기 간 직접적인 고속 통신이 가능하다는 것이다. 그러나 전력 소모가 크고 다수 IoT 기기가 한 네트워크에 몰리면 간섭과 부하가 커지는 단점이 있다. 또한 와이파이는 근거리형 프로토콜이어서 건물 밖 원격지 센서에는 닿지 못한다.

NB-IoT는 LTE망을 활용해 넓은 지역에 저속 데이터를 전송하는 3GPP 표준으로 도시 인프라에 적합하지만, 비용이 많이 든다. 반면 LoRaWAN은 자가망 기반 농촌형 장거리 통신에 강점이 있어 상호 보완적이다. 애플리케이션 계층에서는 TCP 기반의 MQTT가 클라우드-기기 간 안정적 통신에 UDP 기반 CoAP는 경량 RESTful 통신에 각각 특화되어 있다. IoT 프로토콜은 "한 가지로 모두 해결할 수 없어" 스마트홈(Matter/Zigbee), 산업(MQTT/OPC-UA), 스마트시티(NB-IoT/LoRaWAN) 등 영역별로 최적화된 기술이 공존하며 현재는 이들 간 연결과 통합이 경쟁의 핵심이다.

이같은 IoT 프로토콜의 난립은 업계에 호환성 지옥을 불러왔고 이를 타개하고자 하는 움직임이 일찍부터 이어졌다. 2010년대 중반에는 OCF(Open Connectivity Foundation)나 AllJoyn처럼 범용 IoT 표준을 만들려는 시도가 있었지만, 큰 성과를 거두지 못했다. 결정적인 전환점은 2019년 말 애플, 구글, 아마존, 삼성 등이 힘을 합쳐 발표한 Project CHIP(Connected Home over IP)이다. 이 프로젝트는 스마트홈 기기 간 호환성 문제를 근본적으로 해결하고자 IP 기반의 공통 프로토콜을 정의하겠다는 목표로 시작되었고, 이것이 후에 Matter라는 이름의 표준으로 결실을 맺은 것이다.

Matter 표준은 커넥티비티 표준 연합(CSA, 전 Zigbee Alliance)이 주관하였으며 2022년 10월 1.0 규격이 공식 발표되었다. CSA는 애플, 삼성, 구글, 아마존을 비롯한 수백 개 회원사가 참여하는 거대한 연합체로 그야말로 업계의 역량을 총결집하여 스마트홈 언어 통일에 나선 것이다. Matter의 목표는 한 번 인증만 받으면 애플 홈키트, 구글 홈, 아마존 알렉사, 삼성 스마트싱스에서 공통으로 동작하는 기기를 만드는 것이다. 제조사는 더 이상 여러 플랫폼별로 제품을 따로 만들 필요 없이 Matter 인증 한 번으로 주요 생태계에 입장권을 얻게 된다.

빅테크 기업들의 전략도 이에 맞춰 빠르게 변화하고 있다. Apple은 과거 자사 HomeKit 생태계에 엄격한 인증(MFi 칩 요구 등)과 폐쇄성을 고수해 왔으나 Matter 도입 이후로는 모든 HomeKit 기기가 Matter 호환으로 전환될 것임을 공언하고 iOS와 macOS에 Matter 지원을 추가했다. HomePod mini나 Apple TV 등에 Thread 무선 라디오를 내장하여 Matter/Thread 기기를 직접 제어할 수 있는 허브 역할을 수행하게 했다. Google 역시 일찍부터 Nest 제품군에 Thread 지원을 추가하고 자사 IoT 프로토콜이었던 Weave를 Matter에 통합시켰다. 최신 구글 홈 허브나 Nest Wifi Pro 등은 Matter 컨트롤러이자 Thread 경계 라우터(Border Router)로 동작하여 구글 생태계와 Matter 생태계를 자연스럽게 연결한다. Amazon은 Alexa 스마트홈 부문에서 Zigbee를 지원해 왔고 2020년대 들어 독자적인 장거리 IoT망인 Sidewalk까지 선보였지만 결국 Matter에 동참하여 Echo 스피커 및 Alexa 소프트웨어를 업데이트함으로써 기존 기기들을 Matter 컨트롤러로 변신시키기까지 했다. 최신 Echo Hub 등은 Wi-Fi, BLE, Zigbee, Thread, Matter, Sidewalk를 모두 지원하는 만능 스마트홈 허브로 다양한 프로토콜 기기를 하나로 묶는 전략을 취하고 있다. Samsung SmartThings도 마찬가지로 초기에는 자체 클라우드 플랫폼과 허브로 출발했지만, 이제는 CSA 이사회 멤버로서 SmartThings 앱이 Matter 통제 앱 역할을 하도록 진화하고 있다. 삼성은 스마트TV와 스마트폰을 Matter 허브/컨트롤러로 만들어 별도 게이트웨이 없이도 SmartThings 플랫폼에서 Matter 기기를 직접 제어하게 하는 등 플랫폼 운영자로서의 입지를 강화하고 있다.

결국 글로벌 표준화의 큰 흐름은 적어도 스마트홈 분야에서는 Matter 기반으로의 수렴으로 요약된다. 프로토콜들이 각자 폐쇄된 벙커에서 나와 인터넷 표준 기술과 연결되고 서로 대화할 수 있는 길을 터주는 것이다. 이러한 협력의 배경에는 소비자 수요가 있다. 소비자들은 브랜드에 상관없이 모든 IoT 기기가 곧바로 연결되어 쓰이길 기대하며 기업들도 호환성 부족이 시장 성장의 걸림돌임을 깨닫고 있다.

IoT 프로토콜의 경쟁 구도와 전망

이처럼 서로 다른 프로토콜이 공존하는 현실에서 어떻게 하면 끈끈한 생태계를 구축할 것인가가 기업들의 성패를 가를 것이다. 과거에는 한 회사의 플랫폼에 기기를 편입시키려면 그 회사의 "Works with___" 인증을 받도록 유도하는 방식으로 생태계를 키웠다. 예를 들어 "Works with Apple HomeKit", "Works with Google Home", "Works with Alexa" 같은 배지가 그것이다. 실제 2015년부터 2020년 초까지 이런 인증 마크가 대부분의 각종 가전기기 등에 표기되었다. 그런데 2022년 Matter가 발표된 이후부터 이러한 개별 호환성 인증의 경계가 흐려지고 있다. Matter 인증 하나로 여러 플랫폼에서 동작할 수 있게 되므로 이론적으로는 단 하나의 "Works with Matter"면 충분해진다.

호환되는 스마트홈 플랫폼을 표기하는 인증 마크

호환되는 스마트홈 플랫폼을 표기하는 인증 마크

- works with Google Home 인증 마크

- works with Hey Google 인증 마크

실제 2024년 1월 CSA는 Apple, Google, Samsung 등이 자사의 Works with 인증에 Matter 인증 결과를 공식 수용하기로 합의했다고 발표했다. 이제 제조사는 일일이 애플과 구글의 테스트를 거칠 필요 없이 Matter 인증을 받은 제품이면 별도 추가시험 없이도 "Works with Apple Home/Google Home/SmartThings" 라벨을 달 수 있게 된 것이다. 이는 플랫폼 간 벽 허물기를 향한 큰 진전으로 평가된다. 다만 Amazon은 아직 Works with Alexa 프로그램에 이를 도입하지 않아 주목되는데 조만간 합류할 것으로 예상된다.

이처럼 모두가 한배를 탄 듯 보이지만 그 이면에는 미묘한 주도권 다툼이 상존한다. Matter 상에서는 공통으로 동작하지만, 모바일 앱의 사용자 경험(UI)이나 음성비서 연동 등은 각 사 플랫폼별로 차별화 요소로 남아 있다. Apple은 여전히 자사 디바이스 중심의 프라이버시 및 보안 강점을 내세울 것이고 Amazon은 자연어 음성비서 Alexa 생태계를 통한 부가서비스로 경쟁할 것이다. Google은 안드로이드와 연계한 범용성과 방대한 데이터 플랫폼을 강점으로 삼을 테고 Samsung은 가전 제품군의 폭넓은 장악력을 활용할 것이다. 결국 표준은 같더라도 사용자 경험과 부가 서비스로 경쟁하는 구도가 펼쳐질 전망이다.

한편, 프로토콜 상호운용성 자체에도 현실적인 도전 과제가 남아 있다. 이미 설치된 수많은 Zigbee, Z-Wave 기기들을 Matter 생태계에 어떻게 편입시킬지가 그중 하나이다. 이에 대한 해법으로 업계에서는 브리지(Bridge) 장치를 활용하고 있다. 브리지는 한쪽으로는 기존 프로토콜을 다른 쪽으로는 Matter를 구사하여 프로토콜 통역사 역할을 하는 디바이스이다. 예를 들어 스마트싱스 허브나 애플 홈팟 같은 장비가 Zigbee 기기를 직접 제어하면서 그 상태를 Matter 망에 노출하는 식이다. 이런 브리지 전략을 쓰면 기존 제품 펌웨어를 바꾸지 않고도 생태계 편입이 가능하나 번역 과정의 한계도 있다. 모든 Zigbee 기능이 Matter에 대응하는 것은 아니어서 완전한 호환이 안 될 수 있고 브리지 자체의 유지보수(펌웨어 업그레이드 등)도 추가로 필요하다. 그럼에도 다중 프로토콜 허브와 브리지는 당분간 호환성 문제를 완화하는 중요한 역할을 맡을 것이다.

사실 스마트홈 허브 업체들은 오래전부터 멀티프로토콜 지원을 경쟁력으로 내세워 왔다. 대표적으로 아마존의 4세대 에코(Echo) 스피커는 이미 Zigbee 라디오를 내장하고 있었고 구글의 Nest Guard나 삼성 SmartThings 허브도 Zigbee와 Z-Wave 듀얼 스택을 지원했다. 앞으로 출시될 허브 기기들은 여기에 Matter/Thread까지 지원하는 것이 표준 스펙이 될 것으로 보인다. 프로토콜 통합의 이행기에 있는 현재 시점에서는 개발자나 소비자 모두 한 기기가 여러 프로토콜을 탑재한 경우를 흔히 만나게 될 것이다. 한 예로 최신 스마트 조명 플랫폼인 Philips Hue의 브리지 허브는 이더넷으로 라우터에 연결되고 한쪽으로는 Zigbee 전구들과 통신하면서 동시에 Matter 업데이트를 통해 Matter 컨트롤러로 기능한다. 이렇게 복잡한 구조가 완벽한 해결책은 아니지만 완전한 통합 표준이 자리 잡기까지는 과도기적 전략이라 할 수 있다.

또 다른 과제는 표준의 범위 확대이다. Matter 1.0 규격은 조명, 콘센트, 도어락, 온도조절기 등 핵심 기기 위주로 한정적인 기기 타입만 정의했다. 초기 단계부터 범위를 넓게 잡았다가는 협업이 어려워지기 때문이었지만 이것이 현재 Matter 지원 기기의 선택지를 제한한다는 지적도 있다. 다행히 2023~2024년 사이에 Matter 1.1, 1.2, 1.3이 연이어 릴리즈되며 보안 카메라, 가전제품, 로봇청소기, 에너지 관리 기기 등 지원 범위를 계속 늘려가고 있다. 애플은 iOS 18에서 Matter 1.5 규격에 맞춰 정원 급수장치 등 새로운 기기 유형을 Home 앱에 추가할 예정이다.

모든 스마트홈 기기를 대동단결시켜 줄 것으로 기대되는 Matter (출처: CSA)

모든 스마트홈 기기를 대동단결시켜 줄 것으로 기대되는 Matter (출처: CSA)

NB-IoT나 LoRaWAN 같은 대역폭이 낮은 WAN 프로토콜을 Matter 생태계에 통합하는 문제도 남아 있다. Matter는 기본적으로 IP 네트워크를 전제로 하지만 향후 IoT 기기가 엣지 로컬망뿐 아니라 클라우드 WAN까지 포괄적으로 연결되는 방향을 생각하면 이러한 장거리 IoT 통신과 표준 스마트홈 프로토콜의 경계 구분도 점차 희미해질 것이다. 궁극적으로는 산업/상업용 IoT와 스마트홈 IoT의 표준 통합도 과제로 남아 있으며 이는 3GPP, IEEE, CSA, IETF 등의 여러 표준화 단체가 향후 협력해 풀어야 할 숙제이다.

IoT 프로토콜의 표준화로 인한 AI와의 연계

더 나아가 프로토콜 표준화와 함께 인공지능(AI) 기술도 IoT 세상에 두 가지 방식으로 기여하고 있다. 첫째는 프로토콜 및 네트워크 개발·운영 과정의 자동화이고 둘째는 IoT망 자체를 똑똑하게 만드는 것이다.

먼저 개발 측면에서 대형 언어 모델(LLM)을 비롯한 AI 기술이 프로토콜 구현과 테스트에 혁신을 일으키고 있다. IoT 기기 프로토콜의 사양은 수백 페이지가 넘는 복잡한 문서로 꼼꼼한 구현과 검증이 필요하다. 최근 연구자들은 ChatGPT와 같은 LLM을 활용하여 방대한 프로토콜 명세를 자동으로 분석하고 잠재 버그를 찾는 퍼징(fuzzing) 테스트에 응용하고 있다. 미국 유닉스 보안 심포지엄(USENIX Security 2024)에는 Matter 프로토콜 디바이스를 LLM으로 퍼징하여 숨겨진 취약점을 찾아낸 흥미로운 연구가 보고되었다. 이 연구에서는 Matter 1.0 스펙 문서(1000여 페이지)를 LLM이 요약·이해하도록 한 뒤, 이를 바탕으로 Matter 기기에 비정상 입력을 자동 생성하여 테스트했다. 그 결과 사람 손으로 찾기 어려웠던 버그들을 다수 발견했고 발견된 신규 취약점만 68개(이 중 23개는 CVE로 등재)에 달했다고 한다.

AI는 프로토콜 설계에도 조력자 역할을 할 전망이다. 예를 들어 LLM 기반 도구를 쓰면 자연어로 "온도 센서와 액추에이터가 MQTT로 통신하면서 온도가 임계치 이상이면 자동으로 경보를 보내는 프로토콜 시나리오"를 묘사해 주기만 해도 그에 맞는 상태 다이어그램이나 프로토콜 논리를 생성해 줄 수도 있다. 또한 복잡한 IoT 네트워크 설정을 자동화하는 에이전트(Agent) 기술도 주목된다. 예컨대 수백 개의 센서가 있는 스마트시티 환경에서 AI 에이전트들이 각 센서 노드의 역할을 자동으로 분산 설정하고 최적의 통신 경로를 협상하도록 할 수 있다. 디지털 트윈 기술과 결합한 AI 시뮬레이터는 가상 도시를 만들어 그 안에서 프로토콜의 성능을 미리 시험해 보고 튜닝하는 데 쓰이고 있다. 현실에 적용하기 전에 가상의 IoT 세계에서 AI가 프로토콜의 자율 최적화를 미리 시뮬레이션하는 것이다.

운영 측면에서 AI의 역할은 IoT 네트워크의 두뇌와 신경망이 되어주는 것이다. 네트워크에 투입된 AI는 끊임없이 데이터를 모니터링하고 학습하여 사람이 개입하지 않아도 스스로 망을 최적화 및 치유하는 것을 목표로 한다. 예를 들어 이동통신사의 NB-IoT 네트워크를 관리할 때, AI가 각 셀 타워의 센서 트래픽 패턴을 학습하여 혼잡이 예측되는 시간대에는 미리 채널 용량을 늘리고 전력 소모를 줄일 수 있는 시간에는 일부 대역을 휴면 상태로 전환하는 등의 결정을 자율적으로 내릴 수 있다.

실제로 5G 이후 차세대 통신을 논의하는 6G 비전에서는 AI 네이티브 자율망이 핵심으로 거론된다. 노키아 등 통신업체들은 6G에서 AI 에이전트가 인텐트 기반으로 통신망을 운영하는 개념을 제시하고 있다. 이 개념에서 AI 에이전트는 네트워크 상태를 실시간으로 파악해 트래픽 변화나 기지국 장애에 즉각 대응하고 인간 운영자는 추상적인 목표(예: "지연 최소화")만 명령하면 AI가 세부 파라미터를 튜닝하는 식이다. IoT 환경에서도 이러한 자율망 개념이 적용되어 수백 개의 공장 센서 네트워크가 AI에 의해 최적 경로로 재구성된다거나 건물 내 수십 개 BLE 비콘의 신호 강도가 AI 알고리즘으로 자동 조절되어 위치추적 성능을 높이는 사례 등을 기대해 볼 수 있다.

에이전트 기반의 자동 프로토콜 선택도 현실화되고 있다. 영국의 IoT 서비스 기업인 Eseye는 스마트커넥트(SMARTconnect)라는 솔루션에 AI를 도입했다. 이 기술은 IoT 디바이스에 탑재되어 주변 가용한 통신 옵션(Wi-Fi, 셀룰러 4G, 이통 3사 네트워크 등)을 스스로 탐색한 후 가장 신뢰성 높고 비용 효율적인 망을 자동 선택한다. 마치 스마트폰이 신호가 약한 와이파이를 버리고, 5G로 전환하듯 IoT 기기가 내장 AI로 현황을 판단해 최적 프로토콜을 골라 통신하는 것이다. 이러한 멀티호밍 기법은 과거에는 단순한 우선순위 설정 정도였으나 이제 AI가 실시간 의사결정까지 맡게 된 것이다.

향후에는 IoT 기기 자체에 탑재된 TinyML(소형 AI 모델)이 주변 환경을 인지하여 예를 들어 "배터리가 부족하니 긴급 데이터를 LoRa로 보내고 평소 데이터는 나중에 LTE로 몰아서 보내자"와 같이 스스로 프로토콜 활용 방식을 결정하는 수준으로 발전할 가능성도 있다. 요컨대 AI는 IoT 프로토콜의 설계-검증-운영 전 라이프사이클에 걸쳐 투입되어 인간의 노력을 보완하고 시스템의 지능화를 도모하고 있다.

다만 이러한 AI 활용에 따르는 한계와 위험성도 인지해야 한다. AI 퍼징은 기존에 간과된 취약점을 찾을 수 있지만 완벽하지는 않으며 AI 에이전트가 내린 의사결정의 적절성을 사람이 검증하기 어려운 경우도 있다. LLM은 환각 정보를 만들어낼 수 있고 자율 에이전트가 예상치 못한 행동을 할 경우 디버깅이 난해할 수 있다. 따라서 "인간의 감독하에 활용하는 보조자"로 AI를 포지셔닝하면서 신뢰성과 안전성을 높이는 연구가 병행되고 있다.

개발자를 위한 통찰과 주목할 점

이런 기술 변화의 지각변동 속에 IoT 분야에서 개발자들은 어떤 전략을 취해야 할까? 우선 표준화 흐름에 대한 예의 주시가 필수다. 스마트홈이나 개인용 IoT 기기를 만든다면 Matter/Thread 지원은 이제 선택이 아닌 필수가 되어가고 있다. Matter 1.0 발표 이후 1년 만에 약 300개 이상 업체가 참여했고, 애플과 구글, 아마존 등 생태계 주요 기업들이 모두 이를 채택했기에 2025년 이후 출시되는 대부분의 스마트홈 제품은 Matter 호환을 내세울 가능성이 높다.

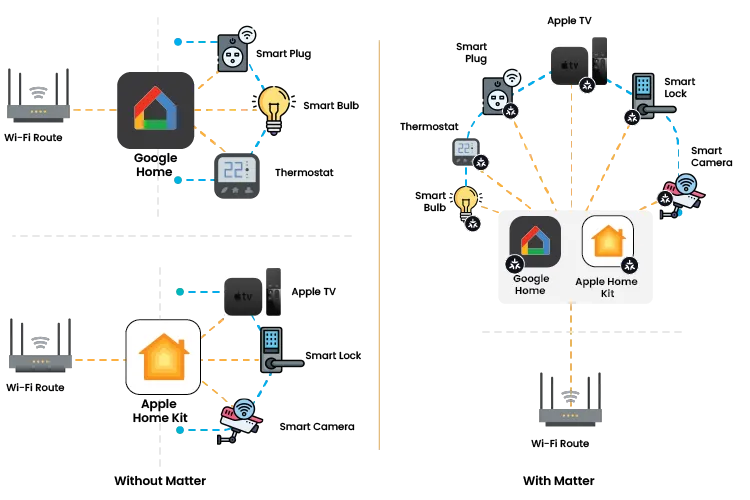

Matter를 사용하기 전과 사용할 때의 차이 (출처: https://bit.ly/4l6ENlb)

Matter를 사용하기 전과 사용할 때의 차이 (출처: https://bit.ly/4l6ENlb)

- Without Matter

- Wi-Fi Route - GoogleHome - Smart Plug, Smart Bulb, Thermostat

- Wi-Fi Route - Apple Home Kit - Apple TV, Smart Lock, Smark Camera

- With Matter

- Wi-Fi Route - Google Home + Apple Home Kit - Smart Bulb, Thermostat, Smart Plug, Apple TV, Smart Lock, Smart Camera

이는 개발자에게 큰 기회다. 과거에는 HomeKit용, Google용, Alexa용으로 별도 소프트웨어를 구현해야 했지만 이제 한 번의 Matter 호환 개발로 글로벌 시장을 노릴 수 있기 때문이다. Matter 오픈소스 SDK와 인증 도구들이 공개되어 있어 초기 진입 장벽도 점차 낮아지고 있다. 다만 Matter가 만능열쇠는 아니라는 점도 인식해야 한다. 지원하지 않는 디바이스 타입이나 기능에 대해서는 별도의 확장 개발이 필요할 수 있고 Matter 공식 규격 외에도 특정 플랫폼 연동에 필요한 추가 기능(API)이 있을 수 있다. 예를 들어, Matter 조명이라도 구글 홈의 자동화 서비스와 연계하려면 구글 플랫폼의 클라우드 연동을 추가로 구현해야 할 수 있다. 따라서 표준 + 알파 전략으로 접근하는 지혜가 필요하다.

스마트홈 분야를 넘어 산업 IoT(IIoT)와 스마트시티를 개발하는 경우는 상황이 조금 다르다. 이 영역에서는 3GPP 표준(NB-IoT, LTE-M 등)이나 산업용 컨소시엄 표준(OPC-UA, oneM2M 등)이 중요하게 작용한다. 예를 들어, 공장 내 센서를 연결할 때는 유무선 이더넷을 기반으로 한 OPC-UA나 MQTT 브로커 아키텍처를 사용하는 것이 일반적이다. 도시 인프라 예를 들어 상수도 미터기를 원격으로 검침할 때는 NB-IoT 모듈 통신과 이를 수집하는 클라우드 API 설계가 핵심이 된다. 이런 분야에서도 상호 운용성과 표준 API의 중요성은 점점 커지고 있다. 만약 산업별 솔루션이 각각 따로 노는 '사일로'처럼 개발되면 유지보수 비용이 많이 늘어나기 때문이다. 그래서 최근에는 RESTful API나 IoT 데이터 표준(SensorThings API 같은)을 활용해 개방형으로 개발하는 추세다. 이 흐름 속에서 개발자에게는 웹 개발과 임베디드 개발을 동시에 할 수 있는 능력이 요구된다. 즉, IoT 기기 내부는 C/C++로 프로그램을 짜고 외부와 연동할 때는 웹 서비스와 표준 프로토콜(MQTT/CoAP 등)을 사용해 기기 간 호환성을 맞추는 방식이다.

또한 요즘 주목받는 엣지 컴퓨팅과 포그 컴퓨팅도 개발자들에게 새로운 과제가 되고 있다. 클라우드가 맡던 역할을 점점 엣지 디바이스가 나누어 맡으면서 IoT 디바이스-엣지-클라우드를 연결하는 분산형 아키텍처를 설계해야 하는 경우가 많아졌다. 이 과정에서는 프로토콜 선택도 복잡해진다. 예를 들어 로컬 통신은 Matter, 장거리 데이터 전송은 MQTT, 제어 명령은 HTTP/REST로 각각 다르게 구성해야 할 수 있다. 복합 시스템을 효율적으로 구축하기 위해 최근에는 컨테이너 기반 IoT OS나 경량 가상화 기술도 함께 쓰고 있으니, 관련 기술 스택도 익혀두는 것이 좋다.

보안은 IoT 개발에서 절대 소홀히 해서는 안 되는 부분이다. 연결성이 높아질수록 해킹 위험도 커진다. 최근 표준들(Matter 등)은 디바이스 인증과 엔드투엔드 암호화를 강화해 보안 수준을 높였다. 하지만 여전히 초기 설정 미흡이나 실수로 인한 보안 사고가 종종 발생한다. AI 기반 퍼징 테스트 도구가 이런 취약점을 찾아내는 사례가 이를 잘 보여준다. 따라서 개발 초기부터 보안 모범 사례(Best Practice)를 준수하고 정기적인 보안 점검과 OTA(Over-the-Air) 업데이트 체계를 갖추는 것이 필수다. 특히 IoT 기기는 한 번 설치되면 오랫동안 방치되기 쉬우므로 장기 지원 계획도 반드시 준비해야 한다.

마지막으로, 앞으로 개발자들이 주목해야 할 큰 흐름은 바로 IoT와 AI의 융합이다. 프로토콜 표준화의 최종 목표는 서로 다른 기기들이 자유롭게 소통하는 것인데 여기에 AI가 결합하면 기기들이 단순 통신을 넘어 자율적으로 협력하는 단계로 발전할 수 있다. 예를 들어 집 안의 IoT 기기들이 서로 다른 프로토콜을 쓴다 하더라도 AI 기반 홈 오토메이션 시스템이 사용자의 의도를 파악해 조명을 끄고 로봇청소기를 작동시키는 등 맥락을 이해하고 동작할 수 있다. 이는 앞으로 단순한 기기 간 통신 표준을 넘어서 시스템 차원에서 여러 기기가 함께 협력할 수 있도록 하는 상호 협력성 표준이 중요해진다는 뜻이다. 그리고 이 변화의 중심에는 AI가 조율자 역할을 하게 될 것이다.

IT 산업에서는 변화의 파고를 두려워하기보다는 그 흐름을 타고 글로벌 표준과 최신 기술을 학습하며 역량을 키워야 한다. 그것이 빠르게 성장하는 IoT 분야에서 도태되지 않고 지속적으로 혁신을 주도하는 길일 것이다. IoT의 공용어를 정하려는 표준화 여정과 AI 기술의 접목은 더 스마트하고 연결된 세계를 만드는 밑거름이 되고 있다. 머지않아 우리는 보이지 않는 곳에서 서로 소통하며 알아서 최적화되는 IoT 네트워크를 당연하게 여기게 될 것이다.

▶ 해당 콘텐츠는 저작권법에 의하여 보호받는 저작물로 기고자에게 저작권이 있습니다.

▶ 해당 콘텐츠는 사전 동의 없이 2차 가공 및 영리적인 이용을 금하고 있습니다.

![]()

김지현 | 테크라이터

기술이 우리 일상과 사회에 어떤 변화를 만들고, 기업의 BM 혁신에 어떻게 활용할 수 있을지에 대한 관심과 연구를 하고 있습니다.